設計コンセプトConcept

透析

病院における透析計画のポイント

|

部屋の配置と動線計画 1.入院透析と通院透析を分ける

2.スタッフステーションの配置

3.病棟と透析室の位置関係

|

|

|

|

木下 博人 |

1.入院透析と通院透析を分ける

透析施設の多くは、大多数の患者に対し、同じ場所、同じ時間で週3回の継続的な治療をおこないます。この透析治療の特殊性によって、例えば、認知症患者の大声対策やおむつ交換などによる臭気対策が必要なこと、また、透析患者は一般の人と比べて感染症にかかりやすく院内感染のリスクが高いことなど様々な課題が生じます。

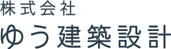

時間的隔離の考え方に基づき透析治療時間をずらすという選択肢もありますが、右上のプラン例のように入院透析と通院透析のエリアを分けることを提案するケースも増えています。

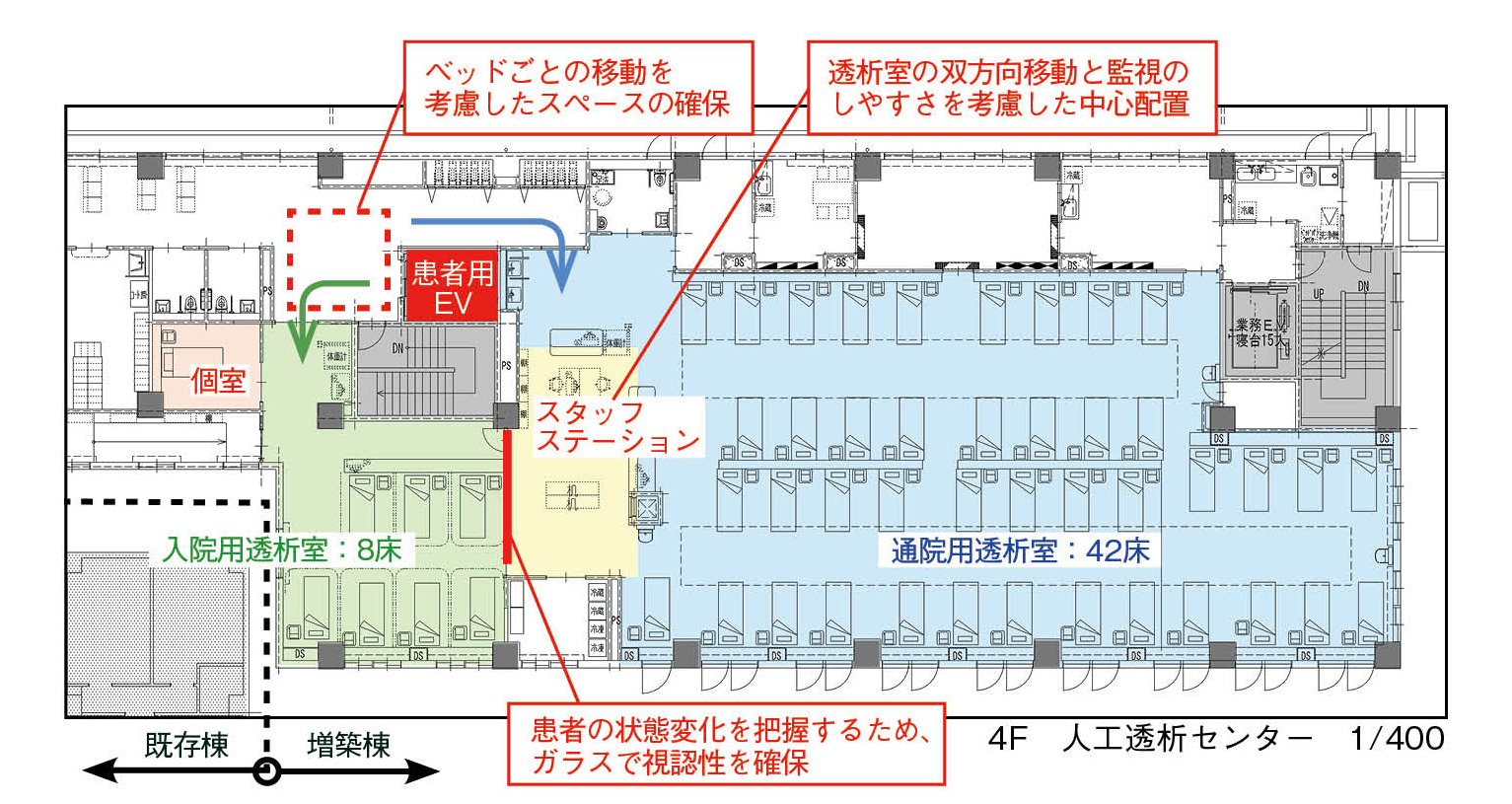

入院透析と通院透析のエリアを分ける際には動線計画も重要となり、ある程度まとまった規模での計画が可能な場合は、EVなどの縦動線を分けるなどして、入院患者と通院患者の動線が交錯しないよう計画します。現在は施設によって感染対策の考え方はまちまちですが、感染対策として空間的隔離を原則に隔離室を設けるケースが多々あります。熱発者の動線は管理用EVを使用するなど、一般患者と動線を分けることはインフルエンザなどの感染症対策としても有効です。入院患者が感染症に罹患した場合、病棟(病室)内での透析を検討する事例もありますが、多くは人員配置の事情などで病棟からの透析室への移動を余儀なくされるケースがほとんどです。動線となる経路の幅はベッド移動のしやすさなどを考慮して決定します。

入院透析室と通院透析室を分ける

2.スタッフステーションの配置

堀ノ内病院

入院透析と通院透析のエリアを分ける場合、上の事例では、入院用透析室と通院用透析室の中心にスタッフステーションを配置し、双方向の移動と監視のしやすさに配慮して、ガラススクリーンで透析室を区画しています。それぞれの透析室は大部屋透析室としていますが、他にも大部屋の中に認知症・感染症対策の個室を設けるケースもあります。個室のつくり方にも様々なバリエーションがあり、可動式パーティションを用いた例では、必要に応じて個室化することで、通常時は大部屋の一部として運用することが可能です。

可動式パーティションを用いた個室

3.病棟と透析室の位置関係

下肢筋力の低下や麻痺、在宅での介護や自立した生活が困難であることなど通院が困難となる理由はいくつか考えられますが、身体機能が低下した寝たきりの入院透析患者を病棟から透析室へベッド移動する場合は、その移動には大変な手間がかかります。

現在工事進行中の事例では、透析室と病棟を同一フロアに配置し、病棟から透析室へ水平移動を可能とすることで、入院患者の移動負担を軽減する計画としています。

ここでも、通院患者と入院患者の動線が交錯しないこと、更には感染症対策として熱発者の動線を分けることをセットで考えています。隔離用個室は入院患者と通院患者で兼用する場合もあれば、病棟に透析ができる個室を数室設ける場合など、運用に合わせてプランを検討しています。

透析室と病棟を同じフロアに配置した事例